最終的にJPEGで保存された写真の仕上がりを左右する最大の要素の一つに「シャープネス」があります。

シャープネスが弱いと見た目的に眠い(甘い)写真になってしまいますし、眠いと解像感が損なわれた印象を持たれてしまいます。

かと言ってシャープネスをバキバキにかけてしまうと今度は明らかにやり過ぎなのがバレバレになりますし、画像が破綻しかねません。

もちろん逆も然りで、柔らかくて優しい印象の写真に仕上がるためにもシャープネスのかけ方が非常に重要になりますよね。

そんなわけで、現像時に最も重要な要素の一つの上手な「シャープネスのかけ方」をフォトショップを使って誰でも簡単に真似できる方法をご紹介します。

目次

ハイパスフィルターを使う方法

今回参考にしたのはこちらの動画。

現像の際にLightroomのシャープネスを使用するわけでもなく、Photoshopのシャープネスを使うわけでもなく、Photoshopの「フィルター」→「その他」の中にあるハイパスを使うと言うユニークな方法で写真にシャープネスを加えていきます。

詳細は動画を観て欲しいのですが、簡単な流れとしては以下の通りで、まずはLightroomで現像し、Lightroomではシャープネスの値をいじらず、Photoshopに持って行ってハイパスフィルターを使う形で写真にシャープネスを与えていきます。

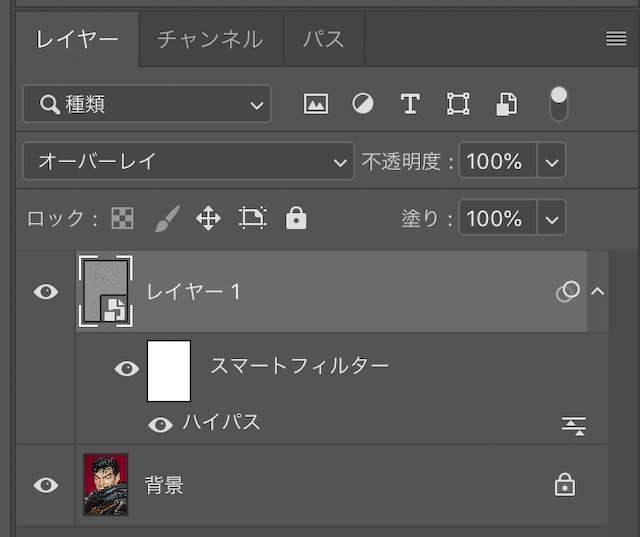

- レイヤーを複製

- 複製したレイヤーをスマートオブジェクトに

- そのレイヤーをオーバーレイに

- そのレイヤーにハイパスフィルターを

こんな流れ。

その後この動画ではレイヤーマスクを使用して、目の周りやヒゲ等のシャープネスをかけたい部分だけかけていました。

この方法だと特定の場所のみシャープネスをかけられるので覚えておくと便利ですね。

スマートオブジェクトって何?

スマートオブジェクトと言う聞き慣れない単語が出てきますが、非常に分かりやすく解説してくれているブログがありますので、分からない方はこちらをどうぞ。

要は何回いじっても劣化しないようにするってことです。

例えば今回だとハイパスの値を変更することによってシャープネスのかけ方を後からでも自由にイジれるのですが、スマートオブジェクトに変更しておかないと値をいじる度に写真が劣化してしまうので、スマートオブジェクトに変更しておくと便利ですよってことです。

ただ、スマートオブジェクトは万能じゃなくてデメリットもあって、その辺についても上記ブログで解説してありましたので、理解していない方(私も今回始めて知りました)一読することをオススメします。

実際にハイパスを試してみた

人間の顔はアレなんで、フィギュアを撮影してこのハイパスフィルターを使用したシャープネスのかけ方を自分でも試してみました。

写真は横640pxにリサイズし、画質80でそれぞれ出力しています。

スライダーを左端にした時に表示される写真が今回のハイパスを使用してシャープネスをかけた写真、スライダーを右端にした時に表示される写真がLightroomのみでシャープネスをかけた写真です。

ハイパスの値は今回「5」に設定していて、Lightroomのシャープネスの方は「適用値:75」「ディテール:45」「マスク:25」に設定しました。

実際いじれば分かりますけど、ハイパスの値は大きな数字になる程シャープネスのかかり具合が強くなります。

また、今回は動画のようなレイヤーマスクは使用せず、写真全体にハイパスでシャープネスをかけています。

非常に大きくリサイズしていますから、どのように見えるのか分かりませんし、スマホ閲覧なんかだとほとんど違いが分からないかも知れませんが、ハイパスフィルターを使用した方が明らかにシャープネスが強くかかっているのは分かるかなとは。

まぁどちらがより見栄えが良いのかは個々の判断になってしまうし、スマホか大画面のPCでの閲覧かでも印象は変わってしまいますけど、このハイパスを使ったシャープネスのかけ方は、非常に簡単ながら不自然にならず効果的にシャープネスをかけられる印象を持ちました。

この方法の他のやり方

書いた通りで私はこの方法を記事中に掲載したYouTube動画で知りましたが、「ハイパス シャープネス」でググってみると、結構な数のブログ記事がヒットしたので、割とポピュラーなやり方のようでした。

有名どころだとXICOってサイトでプロの方が風景写真にこの方法を利用して紹介しています。

でも、どのサイトもYouTube動画もいかにも「私が考えました!」的に紹介していることに非常に違和感覚えてしまいました。

いや「お前ら必ずどっかで見たり聞いたり教わったりして覚えたんじゃん」って。

例えばこの動画なんて9年前の2010年にアップロードされているこの方法を教えるチュートリアルビデオですからね。

少なくてもこの頃からあったやり方であって、いかにも「自分の手柄」的にブログやら動画で紹介していることに対して非常に違和感を覚えてしまいました。

って言うか、今回の現像方法に限らず、自分で考えたオリジナルの方法以外を紹介するのであれば引用元なりなんなり記載するのが最低限のルールってやつだと私は思いますけどね。

最終出力は非常に難しい

話はズレましたが、この方法の場合はハイパスの値が全てになってきますが、凄く難しいのが「どんな媒体で使うための写真」なのかってことですかね。

例えばインスタサイズとFlickrサイズのように出力する写真のサイズの違いによって適切なシャープネスの値って変わってしまうってところ。

私のブログのように横640pxと小さい写真を置いているブログなんかの場合はシャープネスは強めにかけないと写真が眠くなってしまったりします。

「このカメラやレンズの解像感が凄い!」って紹介したくても、実際問題として横640pxまで小さくリサイズしてしまうと解像感が大幅に損なわれてしまって本来の写真と大きくかけ離れてしまいます。

あとは閲覧者のツールの問題ですよね。

4Kの大画面で見る人もいれば古い機種のスマホで見る方もいるわけで、それぞれで見た場合シャープネスのかかり具合は異なって見えるわけですし。

PCで見ると大したことない写真がスマホで見ると綺麗に見えるみたいな。

いずれにしてもリサイズせずに撮ったそのままの劣化無しの写真を見せられるなら全く問題ありませんけど、実際問題そんなことはまず無いわけで、写真における最終出力のシャープネスのパラメーターの値は本当に悩ましい問題です。