Z50のダブルズームレンズキットをGooPassで1週間レンタルして実際に使ってみましたので、個人的に一番気になっていた大口径マウントで画質最強!とニコンもニコンユーザーも公言してはばからない「Zマウント」の画質メインで感じたままにレビューしてみたいと思います。

ちなみに私は一眼レフはキヤノン派で、初めて購入した「EOS Kiss X3」以降、キヤノンの一眼レフしか使ったことがないため、ニコンの一眼レフは一度も使ったことはありません。

ニコンに関しては、ニコン1の「J5」を購入して気に入って使っていましたけど、ご存知の通りのニコン1がマウントごとディスコンになり、しかもあろうことかそのことすら公式にアナウンスもしなかったニコンに嫌気がさして結局手放しています。

おまけにメイン機は高画素機のソニーのα7RⅢを使っていて、等倍で確認して「こんな所まで写っていてスゲー!」とかやることを楽しみのひとつとしていますので、画質に関しての評価はかなりうるさい方なのかなとは。

そんなわけでどちらかというと辛口評価にならざるを得ない私がZ50のダブルズームキットをレビューしてみることに。

目次

Z50の良かった点

- 画質

- ファインダー像

- グリップ感

- シャッターフィーリング

- 液晶含めたボディ全体の質感やデザイン

- メニュー周り含めた使いやすさ

- Wi-FiがIEEE802.11ac(5GHz)対応

画質云々の前に簡単ですがとりあえずZ50を使ってみての率直な感想を。

雑感としてはかなり良いカメラだなと素直に思いました。

画質に関しては後述しますが、ファインダー像に関しては評判通りで、デフォルト状態でシャープだし、コントラストや彩度が適度に調整されていて本当に見やすいと感じました。

Z50のファインダーは約236万ドット、私のメイン機のα7RⅢは約369万ドット、ファインダー倍率もZ50の約0.68倍に対して、α7RⅢは0.78倍なのにむしろZ50のほうが良く見える印象すら持ったくらい。

Z50のほうがシャープに見えるので、Z50で見た後にα7RⅢのファインダーを覗くと白っちゃけてちょっとボヤケて見えるというか。

α7RⅢのファインダーは明るさと色温度のみ調整可能なのですが、シャープネスとかも調整したかったなとZ50を使って染み染みと。

要はZ50のほうが最終的な見せ方の調整(味付け)が上手いんでしょう。

グリップ感に関しては単にグリップが深いから握りやすいというより、シャッター部分が一段上がっていて、人差し指が自然な状態で置けるから疲れにくい印象を持ちました。

ソニー機なんか写真のα6500にしろ、α7RⅢにしろ、シャッター部は逆に一段下がっています。

ちなみにYouTubeとかのレビューだとやたら「小さい!」と連呼されてたりしますが、所有しているα6500のほうが更に小さいんで、個人的には小さくは感じません。

それこそコンパクトの極みであるJ5とかも私は使っていたんで。

シャッターフィーリングは音の大きさや音質、半押し状態がハッキリと分かるくらいの深めのフィーリングは好き嫌い分かれそうですが、個人的には最高でした。

フェザータッチシャッターとかも増えてきている印象ですけど、ファーカスエリアをシングル1点で1枚1枚撮影するスタイルメインの私としてはこのくらい半押し状態がシッカリ分かるほうが好きだし、割と大きめのシャッター音やシャッターの音質も無駄に撮影したくなってしまうほどとても心地が良かったです。

ボディデザインは非常に好みだし、質感や剛性感も上々でこれだけで機材オタクの私としてはこの点だけでも買いたくなったくらい。

ニコン機とひと目で分かる赤いラインや、ストラップを取り付ける金具カバーにはNIKONの刻印があったりとこった作りに。

可動域の広いチルト液晶もヒンジ部分がシッカリしているのか、こちらも剛性を感じて好印象。

スマホ感覚で操作可能で分かりやすいメニュー周りも良好でした。

あとは液晶のほうについているこの3つのボタンも非常に使いやすくて良いアイデアだなと。

あと写真がちょっと下手で見づらいのですが、SDカードを取り出しやすいように指が入る窪みが作られている点も感心。

フジなんか「X-S10」になった今でも取り出しづらいし・・・。

動画と静止画で設定が分かれている点も個人的にはそこまで良いとは思わないものの、一般的には便利なのかなとは。

そうそう、Macにアプリ入れないと試せなかったから実際にチェックはしなかったのですが、Z50のWi-Fiって、IEEE802.11ac(5GHz)に対応していると書かれています。

このクラスのカメラで11ac対応ってのは非常に珍しく、他のメーカーだとまずないんじゃなかろうか?

フジなんかX-T4ですら未だに2.4GHzのみですし。

EOS R5なんか売りのひとつにしているわけで、ニコンももっとこの点大きく取り上げて宣伝したら良いのにね。

Z50のいまいちだった点

- Fn1を押しつつコマンドダイヤルを回すという独特の操作性

- 押しづらかったFn1、Fn2ボタン

- タッチパッドAFがない

- 開けづらいバッテリースロット

- 緑に発光するセルフタイマーランプ

Fn1、Fn2ボタンを押しつつ前後のコマンドダイヤルを回すとあらかじめ割り当てられているホワイトバランス等の設定(オートとか晴天とか)を変更できるのですが、この押しつつダイヤルを回すという独特の操作性が私は馴染めないまま返却となりました。

また、そもそもFn1、Fn2ボタンが押しづらかった。

私が所有しているカメラだと「OM-D E-M5 Mark II」だけ同様にカメラ前面に1個カスタムボタンがありますが、私は使いづらいからこのボタンは使っていません。

Z50の「iメニュー」はソニーと異なり、タッチ操作で簡単にいじれるから、そもそもカスタムボタンを使わなくても操作性に不満はありませんでしたが、ファンクションボタンはこの2つだけしかないから、自分のカメラとして長く使う場合だったら嫌々使っていたでしょうけど。

まぁ慣れの問題でしょうから、実際に使い続けていれば前面に配置されているファンクションボタンの違和感や使いづらさは感じなくなるのかも知れません。

そういやグリップラバーが剥がれると騒がれたZ6の写真を見ると、一様にこのFn1、Fn2ボタン付近が剥がれていますが、これって材質の問題で片付けられていますけど、私のように押しづらいと感じている人や、爪を伸ばしている人なんかが何度もいじって自分たちで傷付けただけなんじゃないか?と実際使って感じました。

あ、ちなみに「Fn1ボタンを押しつつ」の操作性はメニュー等から変更可能だったのかもです。

タッチパッドAFというのはジョイスティックがないカメラでも、ファインダーを覗いている状態でフォーカスポイントの移動が可能なように、液晶を指でなぞるとフォーカスポイントを移動できる機能のこと。

Z50はマルチセレクター(十字キー)がフォーカスポイントの移動に固定されているため、あえて搭載しなかったのかも知れませんが、個人的にはマルチセレクターはソニー機のように割り当て可能なカスタムボタンとして使いたかったです。

いずれにしてもユーザーがどちらか選択可能にするためにもタッチパッドAFは搭載しておくべきだったのでは?と。

っていうか、キヤノンもソニーもフジもパナソニックもミラーレスカメラは普通にタッチパッドAFできるわけだし。

バッテリースロットに関しては、指で引っ掛けつつ引っ張り上げないと蓋が開けられないのが常に深爪の私にとっては開けづらくて不便でした。

タイマー設定時に点滅発光するセルフタイマーランプは緑で、結構眩しくて気になりました。

タイマー時の発光色は私が使っているソニーやオリンパス、パナソニックのミラーレスは全て赤ですし、一眼レフのキヤノンの60Dもオレンジなので、この緑色に強く発光するタイマーランプには驚き。

何故わざわざ緑なのか理解に苦しみますが、目に優しい色ではないので、特に夜間撮影する場合は気になる人は気になるかも。

ちなみにこの点滅ランプは消せません(恐らく各社どこも消せないと思う)

特に気になった不満を感じた点はこんなところでしょうか?

もっと長く使えば更に出てきたかも知れませんけど。

印象が非常に悪かったZ50のキットレンズ2本

機材オタクの私から見て全体的に好印象だったカメラ本体と比較すると、酷かったのがキットレンズの2本で、

- 暗い

- プラマウント

- レンズリアキャップが簡易

- レンズフードなし

- 2本共に沈胴式(手動)

とキットレンズの2本に対する個人的な印象は最悪でした。

暗いレンズなのは安価なキットレンズだから仕方がないと割り切れるし、レンズの外装の質感はそこまで安っぽくも悪くもないのですが、

簡易リアキャップは中途半端に小さいサイズでマウント部分全面を保護しないから、

GooPassから届いた段階でホコリがかなり付着していてビックリ。

発送前にキレイに清掃しているはずですが、GooPassの場合はレンズはこのようなレンズポーチに入れられてくるから、恐らくこの使い回されているレンズポーチの中のホコリが付着しちゃったんじゃなかろうかと。

あとは写真を見てもらえば分かる通りで、個人的には論外のプラマウント仕様。

せっかく写りが良いレンズでもこれだけで台無し。

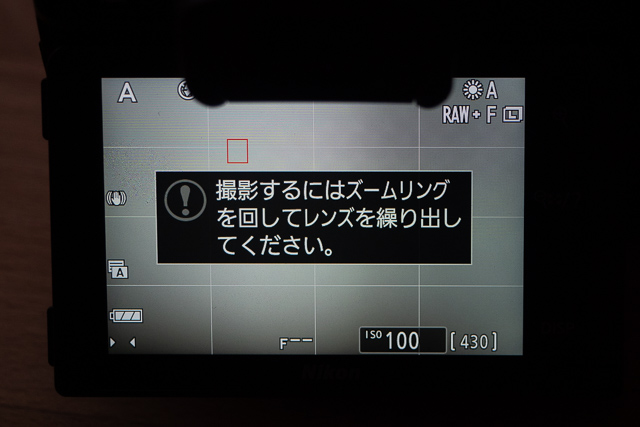

それと沈胴式なので、電源オン時にいちいちこのメッセージが表示され(あらかじめ回してから電源を入れればこのメッセージは表示されませんけど)、ワイド端の位置まで回さないと撮影すらできないのは本当に苦痛でした。

この手の手動の沈胴式レンズは

同じニコンの「J5」でこのレンズを使っていましたが、こっちのレンズにはボタンがあり、ボタンを押しながら回すと自動的にカメラの電源がオンになる仕様でしたが、Z50用のレンズ2本はそれもありません。

また、届いた段階で糸くずのようなゴミが混入していましたけど、2本共に2段階で鏡筒が伸びるから、このようなゴミが挟まる確率は単純計算で物理的に2倍に増える形。

ちなみに電源オン後に即撮影可能なように、あらかじめレンズ鏡筒を伸ばした状態で使用していたりすれば、尚更このようなことが起こる可能性は増えます。

私がゴミ入れたと思われても困るからと思って何とか取り除こうと思いましたが、ガッチリはまっていて、なんとしても取れませんでしたけど。

Zマウントはとにかくこの見せかけだけ小型化する沈胴式レンズを多用していますが、個人的には正直理解に苦しみます。

もちろん普段格納できて小さくなれば持ち運び自体は便利になるのは確かだから、沈胴式レンズに関しての評価は真っ二つに分かれるのでしょうが。

ちなみにこの2本のレンズってニコンは防塵防滴をうたっていますが本当なのかよ?と。

一応「配慮」の文字を付け加えていて「すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません」としていますが。

ニコンのカメラやレンズと言えば「堅牢性」という文字がすぐに思い浮かぶ人も多いでしょうが、Zになってからは今は昔って感じ。

大口径マウントZ50の描写性能は?

肝心のZ50の描写性能に関してですが、正直言って驚かされました。

本当に良く写るカメラとレンズでビックリ。

「キットレンズでこれなら・・・」、「フルサイズのZ6やZ7はどのくらい写るのだろうか・・・」と自然と考えてしまうほどZ50で解像感が高い上質な写真を撮影することが可能でした。

以降、説明のない場合は全てJPEG撮って出しで、640pxまで大幅にリサイズしちゃっているのでスマホ閲覧推奨です。

フレアやゴーストは入るものの、アルネオコートなし、レンズフードなしでここまで抑制できるのかと驚くほどでしたし、

ホワイトバランスとピクチャーコントロール(色味)をオートで撮影していましたが、特にこのようなカラフルな被写体でも色鮮やかに写し出しながらも過度に色付けしすぎないナチュラル寄りのビビッドが簡単に出せるのが気に入りました。

ちなみにピクチャーコントロールをオートに設定している場合は

「屋外のシーンでは、[スタンダード]に比べて青空や草木などの色が鮮やかな画像になります」

とのことなので、JPEG撮って出しの場合は派手目の色合いに自動調整されるみたい。

ダイナミックレンジも必要十分の広さで、RAWで撮影後に逆光で黒潰れした部分を大きく持ち上げてみましたが、ノイズだらけになることもなく、写真が破綻することもなく良い感じにシャドウやハイライトをいじれました。

RAWをバリバリいじりたい人はフルサイズのZ6やZ7のほうをチョイスすべきなのでしょうが、普段使いでちょっと色味を変えたい程度ならDXのZ50で全く問題ないと思います。

レンズを伸ばすとある程度絞り値が上がることもあるからか、ボケ味なんかもキットレンズの割に悪くなく、

2線ボケが出やすい場所でもそれほど汚いボケにはならない印象。

前ボケ、背景ボケ共に過度にうるさくなったり、ざわついたりもなく、割と素直なボケ味なのかなと。

よく言われる「大口径マウントだから周辺までキッチリ」に関しては、ZマウントはRAWでも周辺が自動補正されてしまうため良く分からず。

Z50は一般的に高感度に強いと言われている裏面照射型CMOSセンサーではなく、表面照射型のセンサー搭載なのですが、SNSサイズならISO2000くらいでも被写体によっては十分使えるレベルに感じました。

ただ、やはり暗いズームレンズ2本だけなので、どうしてもISO感度が上がってしまいがちな室内での家族写真やペット写真のような少しでもキレイに残したいと考えるようなガチの写真撮影には全く向いていません。

一応このようなMFレンズが1本あるけど・・・。

あとはマウントアダプター経由でFマウント用のレンズを使うことは可能でしょうが、ニコンの一眼レフユーザー以外があえてFマウントのレンズを買うのはちょっとね。

解像感に関しては本当にシャープだし、線が細い描写で、いかにも「ローパスフィルターレス」的な描写をしてくれました。

例えるなら同じくローパスフィルターレスのフジのX-Trans CMOSセンサー搭載のカメラで撮影したような描写なのですが、フジのほうは単焦点レンズを装着したカメラでこのZ50と同等くらいのイメージ。

私が持ってるフジのいまいち標準ズームレンズの「XF1680」のと比較だと、ピント面を除いたらZ50とキットレンズの2本のほうが周辺までバキバキに写るのが印象的でした。

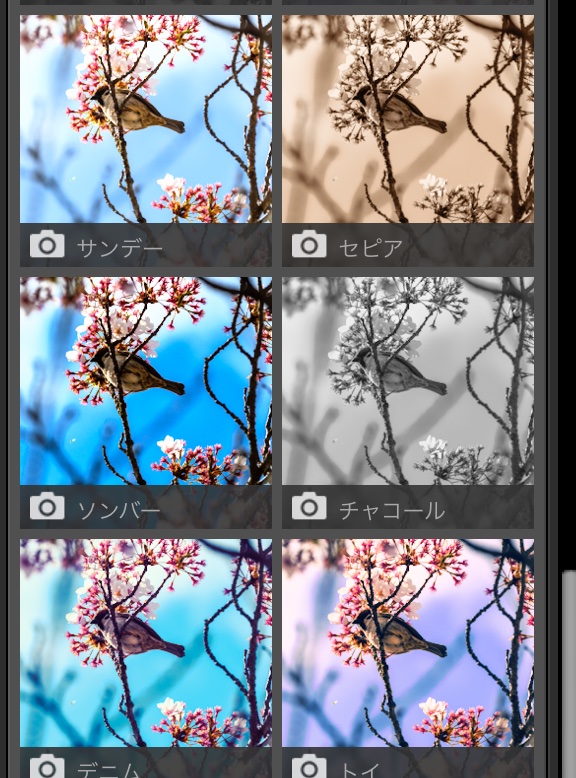

あと興味深かったのが、Lightroomでの現像時に「Creative Picture Control」が使えたこと。

ソンバーやデニムといった同時の色味をLightroomでのRAW現像時に適用することが可能でした。

最後に解像感が分かりやすい写真を2048pxでツイッターのほうにアップしてみましたので、PC等の大画面で確認したい場合はどうぞ(いずれもRAWを軽くいじってます)。

ニコン「Z50」は予想以上のカメラとレンズ!

ぶっちゃけ買っちゃいたくなるくらい良いカメラとレンズ2本で、なるほど評価が高いのも頷けます。

価格コム風で個人的な評価をしておくとこんな感じで、非常に気に入りました。

私もニコンはJ5を長く使っていましたから、ニコンの光学性能に関しては多少なりとも理解はしているつもりでしたけど、ちょっと予想以上で驚かされたというか。

Zマウントの中で最も安価なカメラに最も安価なキットレンズでこの描写力ですから、Z6やZ7に単焦点レンズの組み合わせなんかを使ってみると更に驚かされるのかも知れません。

ただ、こんな感じで写真全面にオブジェクトが配置されているような情報量の多い写真の場合なんかは、私が使用している高画素機のソニーの「α7RⅢ」と比較してしまうと、画素数が少ないからか、何となく余裕のないシャープ感みたいな違和感は感じたので、Zマウントで最高画質を体感したいなら、やはり現状だと

このZ7やZ7Ⅱの2機種がベストなんでしょう。

とはいえ、等倍で自分で見る、もしくは人に見せればこのカメラの解像感や精細感は伝わるものの、このブログのように640pxまで大幅に縮小しちゃって、なおかつ見ている方の大半がスマホの小さい画面というのが現状を踏まえて考えると、ぶっちゃけニコンで撮影しようが他のメーカーのカメラで撮影しようが、目くそ鼻くそで変わらないというのが本当のところ。

ニコンだったり、ニコンユーザーがいくら「Zは描写性能が凄い!」と声高に叫んだところで、実際に自分で使ってみて、大画面のPCモニターで等倍表示とかしてみないと違いは分かりませんから、伝わりづらいというのが何とも歯がゆいところなのかも。

それと確かに写りは凄いんだけど、フジやソニーと比較して大きなアドバンテージがあるのかというとぶっちゃけかなり微妙なところ・・・。

特にフジには良く写る単焦点が多々揃っているわけで。

それとやっぱり2本しかないレンズラインナップが足枷で購入を見送っている人たちも多そう。

フルサイズ用も併用できるシステムだからフルサイズ用を優先して開発販売するのは当然とはいえ、Z50は2019年の11月に発売されているわけで、それでキットレンズの2本しかないのはさすがに酷すぎ。

しかもロードマップ見ると、次に出すのは「18-140mm」とか書いてあるし・・・。

いや安価でコンパクトな明るい単焦点レンズを出すのが先じゃね?室内撮りしたい場合はフルサイズ用のレンズを買ってくれと?

いくら良いカメラだとしても、結局これだと誰にも勧めることが難しいのが残念です。